郭文革:高等教育質量控制的三個環節:教學大綱、教學活動和教學評價(四)

四、教學評價

教學評價要從教學目標出發,對照教學目標描述的評估標準,檢查學生是否顯示出了相應的能力和技能。教學目標中的績效指標,是評價學生績效的出發點。一門課程的教學評價通常包括兩個層面:①針對每項教學活動,設計單獨的評價指標或評價量規;②整個課程的評價方案,要求按照教學目標和學習活動的權重,加權計算每項教學活動的成績,生成一門課程的最終成績。

1. 對每項教學活動的評價。從具體的評價方法上看,對于那些答案唯一或者比較明確的簡單認知技能,可以采用單選、多選、填空、配對、判斷是非、計算、簡答等客觀性測驗的評價方法。對于過程性技能、作品等沒有唯一標準答案的學習活動,則需要設計評價量規,按照等級評價學生的作品。具體采用什么樣的教學評價方法,依賴于特定的學習目標。

評價本身也是對教學目標的進一步細化。下面,筆者用“論文的評價量規”這一案例介紹對論文(作品)的評價方案。

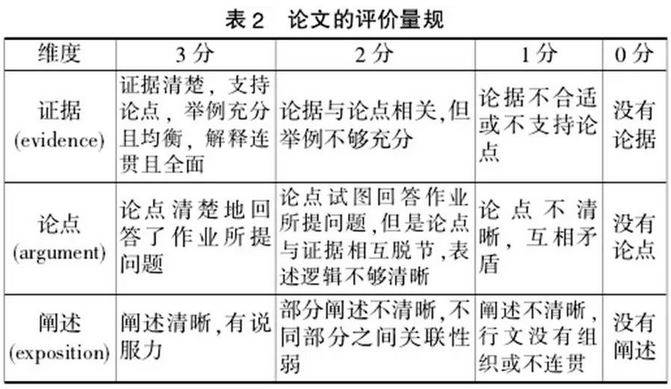

在Coursera平臺上,有一門普林斯頓大學開設的《A History of the World since 1300》。該課程有一項作業,要求學生在聽視頻講座、讀書、瀏覽同伴討論帖的基礎上,收集論據,回答老師在視頻提出的問題。這是一個開放性的作業,學生可選擇任何話題,相互之間似乎沒有可比性。教師設計了一個有證據、論點、闡述三個維度,4個等級的評價量規(見表2)。

令人印象深刻的是,這個評價量規證據在前,論點居中,最后才評價行文的流暢性。這就要求學生從視頻講座、教科書、網上的討論帖中,“撈出”事實性證據,在證據的基礎上歸納形成自己的觀點;最后才考慮語言表達和內容組織結構。這種強調事實和證據的表達,值得我國高考作文參考。

2. 課程的評價方案。除為每一項教學活動單獨設計的評價量規、評價清單以外,還要考慮對一門課程的完整的評價方案。下面以面授課程為例,介紹一門課程的整體評價方案。

面授課程的形成性評價方案。一門課程的評分,應包含學生完成的所有教學活動成績,以及出勤情況、在課堂討論中的貢獻等。如《傳播理論》教學大綱中說明,課程將按照以下權重計算最終成績:25% 是小組合作,研究并介紹一種傳播學理論,25% 是關于評價的論文評價論文,10%是導論論文成績,15%是期中論文成績,15%是期末論文成績,10%是課堂參與。課程整體評價方案的基礎原則是:所有的教學活動都應該分配一定的權重,計算到課程最終成績中。這一方面體現了對學生時間投入的尊重,另一方面,也是對學生參與學習過程的管理和監督。這一點對于在線教學尤為重要。

從本文對教學大綱、教學活動和教學評價的介紹,以及提供的案例可以看出,今天高校教學管理已經是一個非常專業的領域,除了對教學課時等外在指標的考核以外,需要提出一些更專業化的推進措施。首先,應該按照教學系統化設計流程,對每一門課程進行精細的教學設計,形成每一門課程的教學大綱;其次,在教學實施過程中,以教學活動和教學評價為抓手,檢查學生的學習行為和教師的教學行為,落實教學設計的要求。總之,教學大綱、教學活動、教學評價是高等教育質量控制的三個核心環節。以教學大綱、教學活動、教學評價為抓手,才能有效地推動教學模式改革,提高大學的人才培養質量。

關注國開之聲微信公眾號

關注國開之聲微信公眾號