為黨育人 為國育才——國史進校園工作座談會在京舉行

近日,國史進校園工作座談會在北京舉行。會議由中華人民共和國國史學會、中國高等教育學會、國家開放大學共同主辦,主題為“全面推動國史進校園,創新宣傳方式,加強教育引導,為增強中華民族偉大復興的精神力量做出新的貢獻”。

座談會現場

中華人民共和國國史學會會長、中國社會科學院原副院長、當代中國研究所原所長朱佳木,中央檔案館原館長、國家檔案局原局長楊冬權,國防大學原副政委李殿仁,當代中國研究所副所長(主持工作)李正華,中國高等教育學會副會長、秘書長姜恩來,國家開放大學副校長范賢睿,中宣部學習出版社原社長董俊山,來自全國各地40余家院校和單位的代表,以及國史學會部分常務理事、分支機構工作人員和媒體記者參加會議。會議由中華人民共和國國史學會秘書長、當代中國研究所原副所長張星星主持。

張星星主持座談會

朱佳木講話

朱佳木在致詞中指出,開展國史進校園活動,有利于落實習近平總書記和黨中央對青少年新中國史學習教育的有關要求;有利于支撐愛國主義、社會主義教育;有利于抵御歷史虛無主義思潮;有利于鞏固黨在學校,尤其高校的宣傳思想和意識形態陣地。國史進校園活動要堅持為黨育人、為國育才,培養擔當民族復興大任的時代新人,以馬克思主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,從活動的任務、特點出發,把握和突出新中國史宣傳教育應有的重點,體現“歷史的主題、主線、主流和本質”。

姜恩來致辭

姜恩來就國史進校園(紅色經典進校園)工作的推動提出幾點建議:一是充分認識高校思政教育工作的時代要求,推動“新中國史”學習教育進校園;二是準確把握高校思政教育工作的實際需要,要與解決高校思政教育存在的問題與不足相結合;三是利用教育數字化拓寬工作路徑,以數字化技術賦能大思政課堂,搭建學習平臺,積聚教學資源,沉淀可用數據;四是發揮和利用好國史學會的優勢、資源形成工作合力,推出一批有價值、解難題的研究成果,形成一批可借鑒、能推廣的高校思政工作案例,推動項目開展取得實實在在的成效。

范賢睿致辭

范賢睿介紹了國家開放大學數字化轉型、課程思政和思政課建設方面的進展與成效。學校堅定落實國家教育數字化戰略行動,致力于構建我國終身教育的主要平臺、在線教育的主要平臺、靈活教育的平臺和對外合作的平臺。學校高度重視思政工作,構建“專業育人、課程育人、課堂育人”相統一的課程思政育人體系,組建由“馬工程”專家領銜的團隊,打造“大片式”微課程。國家開放大學將以本次合作為契機,全面落實立德樹人根本任務,切實承擔好為黨育人、為國育才的光榮使命,將國史教育、思政教育與人才培養有機融合,推動開放教育高質量發展,為建設教育強國作出新的貢獻。

院校代表發言

上海大學教務部副部長顧曉英、深圳北理莫斯科大學黨委書記朱迪儉、中央民族大學教授韓昌梅、嘉興職業技術學院黨委書記方俊良,分別介紹了各自單位思政教育與國史教育開展的情況,以及“國史進校園”工作的設想和計劃。

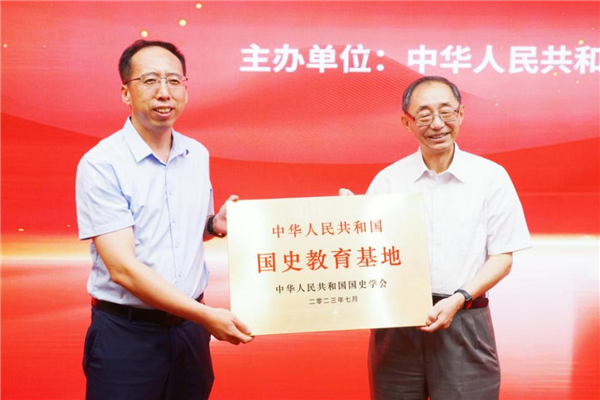

“國史教育基地”牌匾頒授儀式

張星星宣讀活動組織委員會《關于成立國史進校園(紅色經典進校園)專家委員會的決定》和專家委員名單。朱佳木、姜恩來為特邀委員李殿仁和楊冬權頒發聘書,并舉行“國史教育基地”牌匾頒授儀式。

院校代表發言

與會的10余所院校代表,圍繞國史教育與思政工作,以及國史進校園(紅色經典進校園)活動的思路和計劃問題,進行了交流。

董俊山講話

國史進校園(紅色經典進校園)專家委員會秘書長董俊山對項目的開展和長期發展提出五點思考。國家開放大學出版傳媒集團董事長、總經理馮立國表示,通過會議,與會代表基本形成三方面共識,一是對國史進校園重要性的共識;二是作為院校,項目落腳在課程思政和思政課程上的共識;三是信息化、數字化支撐方面的共識。

馮立國作會議總結

國家開放大學出版傳媒集團作為該項目的運營單位,聯合國史學會的10位專家,完成了第一期10門國史專題視頻課程的建設,并設計了數字化教學等方面的內容。下一步項目組將以學校推進課程思政和四史教育的現實需求為出發點,聯合社會組織,與學校開展三方面工作。一是聚焦能力建設,抓好項目開展,深入推進研修項目和交流活動,切實提高教師思政教學能力;二是拓展線下交流活動,增加和豐富活動形式;三是為老師開展學科教學、課程思政教學、數字教學資源提供數字支撐。

關注國開之聲微信公眾號

關注國開之聲微信公眾號